Будущий самозванец был донским казаком, имевшим боевой опыт, бросившим свою семью (жену и трёх детей) и бежавшим к Яицким казакам, большинство из которых держалось старообрядческих устоев. Почему Емельян стал выдавать себя за Петра III, вопрос и сложный, и простой одновременно. Но следствие по его делу столкнулось с немалыми проблемами.

Емелька Пугачёв был не первым в списке самозванцев в России, и даже не первым, кто назывался Петром III. Сложилась целая бунтарская "традиция" прикрываться именами царей, чтобы поднимать склонные к бунтам свободолюбивые казацкие массы и не только.

Так или иначе, вдоволь потешившись во время предводительства восстанием, Пугачёв был сдан своими товарищами правительственным войскам. А знаменитый А. В. Суворов со всей тщательно продуманной охраной отконвоировал его в Симбирск.

Генеральное следствие в Москве

Затем Пугачёв был перевезён в Москву, где над ним и его ближайшими товарищами началось следствие.

Следствие проводилось особой комиссией Тайной экспедиции Сената во главе с московским губернатором генерал-аншефом, князем М. Н. Волконским, обер-секретарём Тайной экспедиции С. И. Шешковским и генерал-майором П. С. Потёмкиным.

Саму Екатерину II интересовало: было ли какое-то участие иностранных государств в восстании; откуда у бунтовщиков было настоящее знамя одного из голштинских полков Петра III, и главное, как и почему Пугачёв решил, либо ему кто присоветовал, назваться именем умершего Петра III.

С голштинским знаменем разобрались быстро. Оно было старым знаменем полка барона Дельвига и после расформирования полка должно было быть сдано в московский комиссариат.

Однако по невыясненной причине оказалось у генерала Томаса фон Дица и попало к бунтовщикам в бою у реки Пролейки, так как хранилось у сына этого генерала, премьер-майора Августа фон Дица в захваченных его личных вещах.С участием иностранных государств оказалось всё сложно. Пугачёв всё отрицал.

В своих показаниях Емельян Пугачёв вёл себя по-разному, то врал напропалую, подставляя всех, с кем его сводила жизнь, то каялся в своих многочисленных жертвах, то был дерзок в своих заявлениях.

Так, целью своею он ставил идти на Москву, и если бы его сообщники "не отстали", то совершил бы этот поход. Более того, он заявлял, что если бы его не остановили, сам по себе он никогда бы не прекратил войну и не сдался властям. Напротив, он "обольщал крестьян выгодами" идти с собою против власти.

Но как только следствие заводило разговор о том, помогал ли кто-либо ему из иностранцев, то Пугачёв твердил, что кроме как от казаков и крестьян он никакой сторонней помощи не получал.

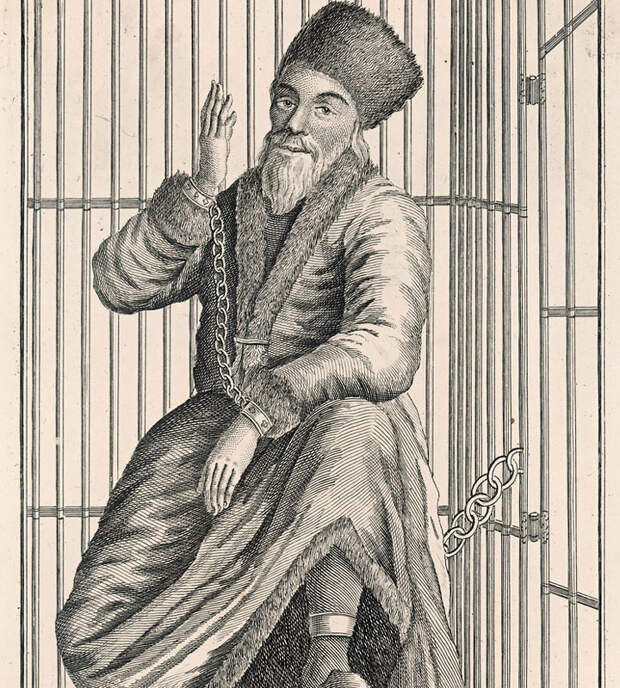

В своих показаниях Емельян Пугачёв то врал напропалую, подставляя всех, с кем его сводила жизнь, то каялся... Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

В своих показаниях Емельян Пугачёв то врал напропалую, подставляя всех, с кем его сводила жизнь, то каялся... Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

Объективно бунт был выгоден Турции, которая воевала с Российской Империей, Франции, которая помогала Турции, и полякам, которые были недовольны разделами Речи Посполитой.

И сам Пугачёв на допросах высказывался иногда как-то туманно, мол, он не главный: "Я ворон, а воронёнок, ворон ещё летает".

Императрица продолжала интересоваться, кто надоумил Пугачёва назваться Петром III. В своей записке князю М. Н. Волконскому она писала:

Буде никак от злодея или сообщников его узнать невозможно, кто выдумал самозванство Пугачёва, то хотя бы и сие из него точно выведать можно было: когда в нём мысль сия поселилась и от котораго времени он имя сие на себя принял, и с кем, во-первых, о сём речь у него была.

Пугачёв рассказывал версию о том, что мысль стать самозванцем возникла у него в ходе разговора с яицким казаком Пьяновым, который ему поведал о другом царицынском самозванце. А, мол, детали своего избавления в 1762 году и дальнейших странствий он сам додумывал.

Императрица ответом была недовольна, но пожелала, чтобы "дело его скорея к окончанию приведено было".

В конечном итоге следствие представило несколько обвинений-вопросов Пугачеву:

Ты ли Зимовейской станицы беглой донской казак Емелька Пугачёв? Ты ли по побеге с Дону, шатаясь по разным местам, был на Яике и сначала подговаривал яицких казаков к побегу на Кубань, потом называл себя покойным государем Петром Фёдоровичем? Ты ли содержался в Казани в остроге? Ты ли, ушед с Казани, принял публично имя покойного государя Петра Третьего, собрал шайку подобных злодеев, с оною осаждал Оренбург, выжег Казань и делал разные государственные разорения, сражался с верными ея императорского величества войсками и, наконец, артелью твоей связан и отдан правосудию ея величества, так как в допросе твоём обо всём обстоятельно от тебя показано? Имеешь ли чистосердечное раскаяние во всех содеянных тобою преступлениях?

На всё эти вопросные обвинения Емельян Пугачёв ответил положительно, признав свою вину: "Каюсь Богу, всемилостивейшей государыне и всему роду христианскому".

Оплошность палача, или Почему Пугачёва не четвертовали?

Пугачёва приговорили к четвертованию.

Протоиерей Архангельского собора Пётр Алексеев сообщил ему и его соучастникам о приговоре. И, будучи у них в камерах, спросил, не хочет ли кто из них покаяться в совершённых преступлениях. По решению Св. Синода от 19 декабря 1774 года, те, кто принёс бы покаяния, освобождался от церковной анафемы. Сам Пугачёв и некоторые другие "с сокрушением сердечным покаялись в своих согрешениях перед Богом", кроме исповедовавших старые обряды.

На Болотной площади 21 января (по новому стилю) бунтовщики были казнены. Но палач вместо того, чтобы начать с рук и ног, сразу отсёк голову Пугачёву, что удивило многих присутствующих. Многие видели даже, что палачу была сделана публичная выволочка "за самоуправство". Но тот повторил свою "оплошность" и на другом, приговорённом к четвертованию, Перфильеве.

Как выяснилось позже, по документам, на самом деле, злодеев не захотела мучить сама Императрица. Она дала именно такие инструкции генерал-прокурору Вяземскому, тот передал обер-полицмейстеру Архарову, который, в свою очередь, проинструктировал палача. Перед публикой же был разыгран спектакль с "оплошностью" и "выговором" палачу.

Это подтверждается самой Императрицей в письме к графине Бьелке: "Сказать вам правду, вы верно отгадали относительно промаха палача при казни Пугачёва. Я думаю, что генерал-прокурор и обер-полицмейстер помогли случиться этому промаху, потому что, когда первый уезжал из Петербурга для производства суда, я сказала ему шутя: "Никогда больше не попадайтесь мне на глаза, если вы допустите малейшее мнение, что заставили кого бы то ни было претерпеть мучение", и я вижу, что он принял это к сведению" (Февраль 1775 г.).

Свежие комментарии