В руках правящего круга - тех, кого обычно называют "элитой", сосредоточена гигантская доля национального богатства. На поверхности это выглядит просто: одни "заработали", другие "украли". Но на деле различие гораздо сложнее - и куда важнее. Тот, кто получил "согласование по правилам", и тот, кто действовал вне этих правил, зачастую едят из одного корыта.

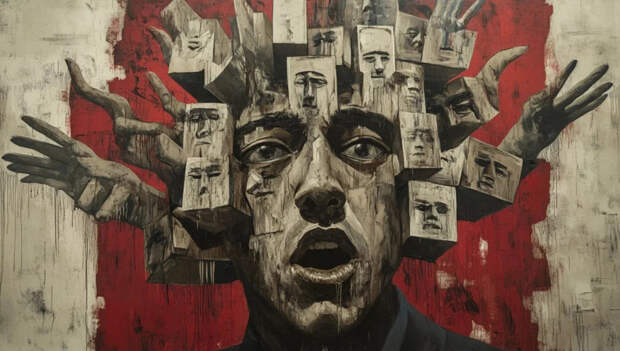

Общество приучили судить не по последствиям и сути похищения, а по формальной легитимности сделок: первый - "предприниматель", второй - "преступник". Такую риторику выгодно поддерживать. Она скрывает главное: откуда идут настоящие потоки и кто ими управляет. В это же время элита зачищает "неугодных" - они слишком опасны. А страдает Россия…Надо менять критерии оценки. Важно акцентировать внимание не на тех, "чей карман полнее", а на том, за счёт чего получена нажива: с прибыли и созидательных результатов или с убытков, критического ухудшения инфраструктуры, сжирания потенциала будущего - образования, науки, промышленности, армии. Когда ресурс выдавлен из инвестиций в завтра ради сиюминутного потребления, это не просто кража - это налёт на будущее страны. И именно это делает некоторых "неугодных" слишком неудобными для устоявшейся системы: они мешают перераспределению, борются за прозрачность, пытаются отвоевать публичное благо. Такие люди быстро получают ярлык "опасных", и против них запускают механизмы маргинализации - от экономического давления до судейских разбирательств и уголовных дел.

Коррупционная сеть сегодня - не набор одиночек, а сложный организм. На одной чаше весов - крупные корпорации, зачастую формально государственные, с доступом к госзаказам, льготам, кредитным линиям и бюджетным ресурсам; на другой - чиновничьи группы, которые "пишут правила под себя" и защищают интересы партнёров.

В такой системе деприватизация - не панацея. Национализация активов лишь меняет форму собственности, но не ломает порочные связи. Если корпорация под флагом "государственности" продолжает выводить прибыль, "оптимизировать" сметы и жить в роскоши, риски по-прежнему ложатся на бюджет и граждан. Меняется вывеска, а суть остаётся та же: профит у узкого круга, убытки - у всех остальных.Отсюда логика "зачисток". Когда элита сталкивается с субъектом, который обещает сломать схемы, вернуть прозрачность или угрожает монопольной выгоде, он становится "слишком опасен". Для системы это не только экономическая проблема - это потенциальный катализатор перемен, пример, которому могут последовать другие. Реакция - нейтрализовать: через публичные кампании по дискредитации, через давление на суд, через инициирование уголовных дел. Иногда "зачистка" принимает форму отстранения от управления, порой - гораздо жёстче. Защитники статус-кво называют это "чисткой коррупции", но чаще всего целью становится устранение конкурента в борьбе за доступ к ресурсам, а не торжество закона.

Цена таких чисток для страны очевидна. Во-первых, уходит квалифицированный менеджмент: люди, которые могли бы реформировать системы, инвестировать в производство, строить конкуренцию, дискредитированы или сломлены. Во-вторых, усиливается страх: риск инноваций, риск критики и независимых решений приводит к стагнации. В-третьих, воспроизводится логика, при которой интересы государства и частных структур переплетены так тесно, что любые попытки разрыва воспринимаются как угрозы существованию "системы". В результате экономика теряет гибкость, промышленность - конкурентоспособность, а граждане - доверие к институтам.

Особый штрих - социальная иррациональность, которую порождает эта система. Пока элита демонстрирует роскошь - виллы, яхты, самолёты, рядом растёт деградация общественных благ: школы без финансирования, больницы с дефицитом оборудования, дороги, которые строили "для отчёта", а не для людей. Реновация, импортозамещение, программы модернизации превращаются в фарс, если под ними скрываются механизмы освоения. Система выедает сама себя: вместо того чтобы приумножать капитал на основе реального роста производительности, она перераспределяет уже имеющееся, опустошая потенциальный фундамент развития.

Что тогда делать? Рецептов немного, и все они болезненны для статус-кво. Нельзя надеяться, что "замена персоналий" решит проблему - это только косметический штрих. Нужно менять правила игры: прозрачные конкурсные процедуры на госзаказы, независимая судебная система, открытые реестры конечных бенефициаров, борьба с конфликтом интересов, реальная ответственность за нарушения. Речь не об "охоте на ведьм", а о создании условий, где личная выгода не будет автоматически вытекать из доступа к публичным ресурсам.

И ещё: необходима широкая общественная дискуссия - не под контролем PR-служб и госканалов, а при участии профессионалов, бизнеса и гражданских институтов. Без общественного контроля любая реформа будет съедена системой изнутри. Элите, которая привыкла "писать законы под себя", придётся или играть по новым правилам, или утратить своё прежнее преимущество.

Сегодня "зачистки неугодных" выглядят как внутриполитические разборки - но в конечном счёте страдает Россия: её экономика, её обороноспособность и её будущее. Пока система защищает не государственные, а частные интересы, любые успехи будут временными. И сколько бы ни менялись лица на вершине, механизмы останутся прежними - если их не ломать радикально и честно. Именно это и должно стать задачей для тех, кто действительно любит страну, а не только собственный кошелёк.

Продолжение - в материале политического обозревателя Царьграда Андрея Пинчука "Чиновники воровать не закончат: Впервые правда о коррупции от человека системы. Настоящая СВО ещё не началась"

Свежие комментарии